Perché il Blog si chiama: Il Tallone di Ferro

Jack London è stato ed è un autore importante per tanti ragazzi nel periodo della loro formazione giovanile. Lo è stato anche per me; tuttavia, più che i romanzi di London sulla frontiera, sono stati gli scritti più politici a influenzarmi in modo più forte: Martin Eden, Il Popolo degli Abissi e, soprattutto, Il Tallone di Ferro.

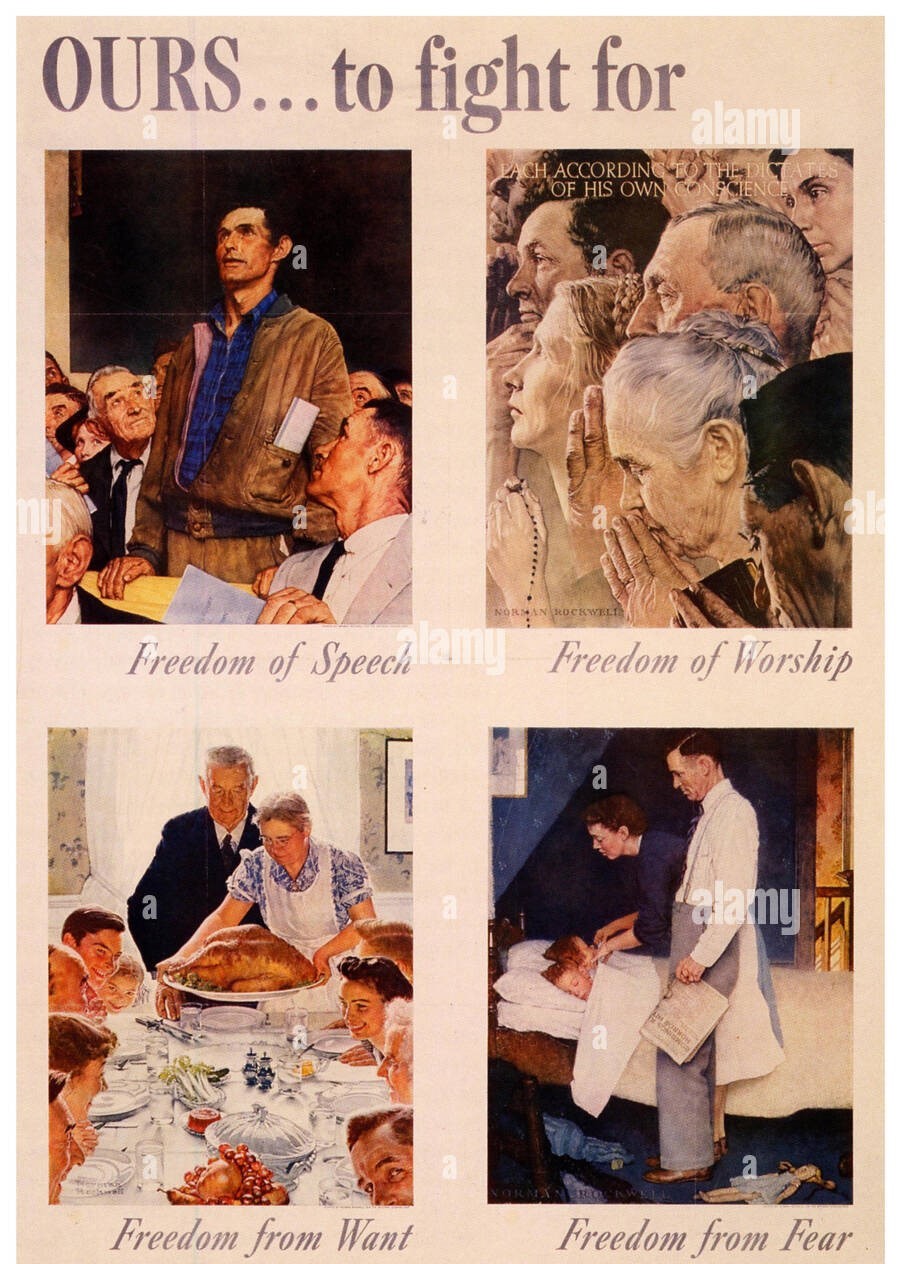

La mia passione per la letteratura americana ha avuto un ruolo significativo anche nella scelta dell’argomento della mia tesi di laurea. Infatti, ho scelto come tema il Discorso delle Quattro Libertà del Presidente Roosevelt del 6 gennaio 1941, il dibattito che portò all’affermazione dei diritti sociali in Europa e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948. Si tratta di un argomento molto vasto che mira a ripercorrere le radici ideali del nostro sistema liberaldemocratico e la formazione (e i costi) del nostro stato sociale. Così come mi ha sempre entusiasmato l’ideale di un’Europa dei popoli unita, coesa e solidale.

L’importanza della Dichiarazione Universale del 1948 per la storia dell’umanità, come Grundnorm soprannazionale in cui sono sanciti, per la prima volta nella storia, i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti da gran parte delle nazioni mondiali, è purtroppo relegata a un dibattito solo accademico. Sono convinto che la maggior parte dei nostri parlamentari non ne conosca né l’esistenza, né l’importanza, né il contenuto. Comunque, la Dichiarazione Universale non può essere considerata una conquista definitiva da parte dell’umanità. I diritti dell’uomo sono diritti storici, che emergono gradualmente dalle lotte che l’uomo combatte per la propria emancipazione e dalla trasformazione delle condizioni di vita che queste lotte producono. I diritti umani non sono il prodotto della natura, ma della civiltà umana; in quanto diritti storici, sono mutevoli, cioè suscettibili di trasformazione e di allargamento, ma anche di perdita. Inoltre, non si può porre il problema dei diritti dell’uomo senza considerarne i due grandi problemi che affliggono il nostro tempo: il primo è rappresentato dai molti conflitti armati nel mondo e dalle conseguenti migrazioni di interi popoli, mentre il secondo riguarda la povertà che colpisce una vasta parte dell’umanità.

Chiunque osservi le vicende del XX secolo vede chiaramente come il secolo scorso sia stato caratterizzato dal trionfo della liberaldemocrazia nei confronti dei suoi nemici. Negli ottanta anni trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale, enormi passi sono stati compiuti per l’integrazione europea e per l’affermazione dei diritti umani. Purtroppo, oggi vedo fortemente in pericolo quanto abbiamo conquistato in questi decenni di pace. La crescita impetuosa economica e tecnologica di autocrazie come la Cina, l’invasione del Donbass da parte della Russia, che cerca di garantirsi risorse strategiche per un futuro da superpotenza con la forza delle armi, e gli integralismi religiosi musulmani, rendono il Medio Oriente una perenne polveriera. A ciò si aggiunge il cambiamento climatico e il modo in cui in Europa stiamo affrontando la transizione energetica, che grava maggiormente sulle fasce sociali più deboli (come nel caso del FER II). Infine, la pandemia di Covid-19 ci ha ricordato a tutti quanto siamo fragili e indifesi di fronte al destino che ci presenta la storia. Tutti questi segnali sono preoccupanti per il nostro futuro.

Inoltre, all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea si stanno affermando forze politiche che negano le conquiste e i valori delle nostre democrazie occidentali. È del tutto evidente che nel mondo contemporaneo sta riprendendo forza una corrente di pensiero, che è sempre esistita, che sostiene che le istituzioni democratiche – deteriorate – non siano adatte ad affrontare le sfide che il futuro ci presenta. Questo accadde già negli anni Trenta del secolo scorso e la conseguenza fu la seconda guerra mondiale. Oggi siamo sull’orlo di una terza guerra mondiale, forse già iniziata, che sarebbe fatale per il nostro continente.

Ad esempio, in Italia, ciò che più mi spaventa è la profonda natura del risentimento che gli italiani dimostrano nei confronti dello Stato di diritto e del riconoscimento dei diritti e delle libertà della persona. Due questioni trattate dagli italiani come se fossero realtà non solo trascurabili, ma a volte persino ripugnanti. Infatti, non riusciamo a riconoscere la verità definitiva del nostro rapporto con gli eventi che hanno avuto il peso maggiore sul riconoscimento dei diritti individuali e sulla libertà: quando quei diritti sono stati compressi fino alla soppressione (Fascismo) e quando sono stati riconquistati (Resistenza e Repubblica). Ho l’impressione che gli italiani non abbiano sofferto molto per la soppressione della libertà e non abbiano trovato poi troppa soddisfazione nel poter godere della libertà riconquistata. La libertà in questo Paese non è stata negata da pochi con la forza; al contrario, in molti e senza sforzo vi hanno rinunciato. Gli italiani hanno potuto nuovamente godere di libertà alla fine della seconda guerra mondiale, non perché se le sono riconquistate, ma perché altri gliel’hanno assicurata, combattendo lontano dal loro Paese e dalle loro case, per l’affermazione dei principi che Roosevelt enunciò nel Discorso delle Quattro Libertà, da difendere ovunque nel mondo. Quelle Quattro Libertà furono poi poste come base della Carta Atlantica e divennero le fondamenta della Carta delle Nazioni Unite.

La Resistenza, come secondo Risorgimento o completamento del primo, è rimasta solo nell’agiografia militante e nel dibattito tra studiosi, che anzi oggi preferiscono parlare di guerra civile. Oggi molti italiani non riconoscono la giustezza della battaglia per i valori di libertà e democrazia sanciti nella Dichiarazione Universale del 1948 e nella nostra Costituzione Italiana. I vari Vannacci che affollano i nostri talk show e le aule parlamentari, sono la dimostrazione di quanto affermo. Ma come si può insegnare l’amore per la libertà a un popolo che non ce l’ha? Io non lo so. La libertà si comprende solo quando si incontrano i suoi limiti e si apprezza di più quando manca. Speriamo di non arrivare a tanto!

D’altronde, le forze progressiste nei paesi europei e in Italia sono diventate delle parodie di ciò che furono in passato. L’abbandono della difesa dei diritti sociali come campo di scontro, confronto e radicamento da parte di molte di esse ne ha ridimensionato la funzione e la forza sociale. Il PD fondato al Lingotto non esiste più; l’osmosi con i Cinque Stelle e il tarlo populista hanno stravolto il progetto originario, e la cultura liberaldemocratica e liberale-socialista non sono più la componente fondamentale della cultura politica del PD. Il problema relativo alla difesa dei diritti della persona, politici e sociali, è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico, ma politico. E su questo la sinistra non ha più la capacità di proposta. Oggi si parla solo dei diritti LGBT perché più strettamente connessi e immediatamente percepibili in questa epoca di marketing politico fluido. La difesa dei diritti sociali presuppone un’idea di società o di trasformazione della stessa che non si è più in grado di proporre. La difesa dei diritti erga omnes, pur essendo enunciata, non ha alcuna prassi politica.

A mio avviso, siamo stretti tra un sovranismo nazionalistico e populismi di destra e di sinistra, tutti negatori dei principi dello Stato di diritto liberaldemocratico. Tutti questi movimenti o partiti tendono a proporre una personalizzazione della proposta politica basata sull’identità tra leader e popolo (di internet), negando le articolazioni democratiche e svuotando le istituzioni di rappresentanza, ricreando una forma di democrazia “plebiscitaria” che svilisce le differenze e la complessità delle articolazioni sociali. La degenerazione fluida e le sue inevitabili semplificazioni riguardanti gli aspetti che regolano la vita sociale sono tutte parimenti reazionarie e antidemocratiche, sia che avvengano tramite un populismo di destra, sia che avvengano tramite un populismo di sinistra.

I partiti oggi sono comitati elettorali e i loro leader sono personaggi scelti come fossero attori del “The Truman Show”. Tra pochi anni sarà possibile creare nuovi leader virtuali anche con l’Intelligenza Artificiale. Il confronto tra le forze politiche non va oltre le liti personali, la retorica d’accatto e l’esibizione di simboli del passato, che maschera solo la difesa di corporazioni, comitati d’affari e rendite di posizione.

Oggi il problema è l’indifferenza dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche. Per la prima volta in Italia, a un’elezione hanno partecipato al voto meno della metà dei cittadini aventi diritto. In un sondaggio appena pubblicato dalla Sette, risulta che l’8 e 9 giugno in Italia, gli operai in gran parte non sono andati a votare; il 36% ha votato FdI e solo il 13% ha votato PD. Il Partito Democratico, erede della tradizione politica del Novecento, ha abdicato al populismo in nome di un campo largo, che serve solo a formare una coalizione elettoralmente spendibile con i Cinque Stelle, per il mantenimento o l’ottenimento di posizioni di potere. Senza più alcuna idea di riformismo sociale, si è pensato a prendere scorciatoie tattiche ai fini elettorali. Il Terzo Polo è naufragato prima ancora di nascere. L’Italia non ha una forza politica in grado di presidiare il terreno dei valori delle democrazie occidentali, che sia aperta alla modernità e valorizzi il potenziale economico esistente nel nostro Paese: scommettendo sull’innovazione, gli investimenti privati, i capitali stranieri, la ricerca, la produttività, la concorrenza, il commercio internazionale, la lotta per avere salari più alti e il rispetto dei diritti sociali. Rimettere insieme i cocci non sarà facile.

Concludo dicendo che oggi la democrazia viene assimilata al «bene», ma la democrazia è sia un ideale che una realtà. Quando in un sistema politico vengono meno i suoi principali fondamenti e non persegue più i fini che gli danno significato, subisce allora un mutamento qualitativo che la porta a sopravvivere come mera ideologia, ingannevole coscienza e discorso pubblico retorico privo di sostanza. Questo è il danno che il tarlo populista infligge alla nostra democrazia. Questo è un tema che soltanto chi si appaga del discorso retorico può ancora eludere. Come ha scritto Sartori (1993): «chi oggi governa senza democrazia gioca senza legittimità»; sennonché «anche il gioco democratico può essere giocato male», per cui si impone la domanda: «saprà la democrazia resistere alla democrazia?». La sua risposta è: «a patto di giocare con più intelligenza e, soprattutto, con più responsabilità di quanta io oggi ne veda in giro».

Sono passati quarant’anni da quando Sartori scriveva queste parole, durante i quali i sistemi liberaldemocratici hanno subito un ulteriore deterioramento, tanto profondo da indurre a ritenere che necessitino di essere letteralmente rifondati. Iniziamo a parlarne!

Torino, Luglio 2024

I. Magrì